ニュース

系譜 The next series of Atlach=Nacha

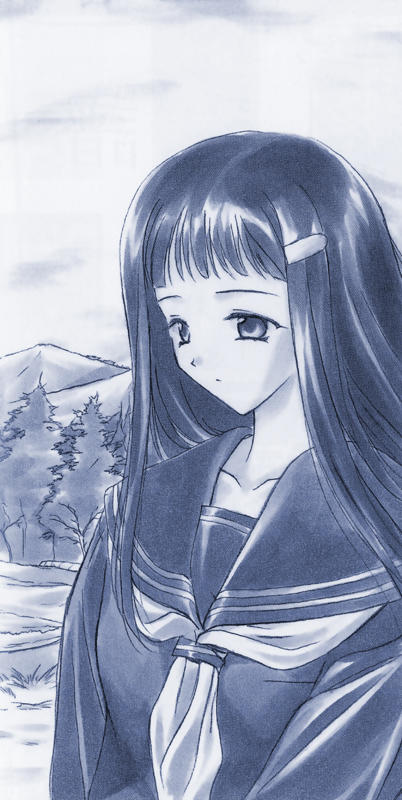

小説 ふみゃ

挿絵 おにぎりくん

今日は学校で三者面談のプリントをもらった。

帰ったら母さんに見せないといけない。

だから今日はちょっと帰るのが煩わしい。

でも何処かに行くあてもないし、寄り道するのも、それはそれで煩わしい。

だから私は、スーパーで野菜と肉を買って帰り道を歩いている。

今日もそんなに食欲は無いので、サラダと鶏の香り焼きぐらいにしておこうと思っている。

緩やかに、弓なりに反った歩道の無い道を歩く。

車が来るまでは真ん中でいいか。

両脇には道幅半分の距離を開けて、そんなに深くない林と畑なんかが広がっている。

弓なりの頂へ差し掛かった。

前方にまたとろとろと、坂とも言えない下り道。

しばらく向こうから蛇行して、所々脇道をつけながら遠くまで続いているのが見渡せる。

遠くの、背の低い山の斜め上に太陽が浮いていた。

まだ沈みはしないけど、差す光は少し橙色っぽい。

のどかだ。ここは保養地だ。

人口は少なく、住民は皆、農家か宿泊施設経営か、あとちょっとだけ、ご近所相手の商店主。

それから学校関係者。

うちみたいなのは珍しい。

......つまり、何もしていない母子二人なんていうのは。

うちは母子二人で暮らしている。

母さんは無職だ。

療養......ということになっているらしい。

奇異の目ももう定着してしまったからどうということもないけど、

そろそろここへ来て三年近くなるから引っ越しの時期だろう。

時期が来ると、祖父が行き先その他を手配する。

母は異常だから。

歳を取らないから。

ひとつ土地に長くはいられないのだ。

少し錆びた、クラシカルなデザインの鉄柵の門を開けて中へ入る。

潅木が鬱蒼と茂ってしまっている短いアプローチの先に、平屋建ての手狭な家がある。

......本当は家じゃない。祖父の別荘だ。

「ただいま」

私は簡素な玄関を上がり、居間へ入った。

「お母さん......」

「ああ、お帰りなさい」

母さんは庭に面した椅子に座って、夏向きのカーディガンを編んでいた。

生成りの糸を掛けた編み棒を手に、

透かし編みの編み地と長いおさげを膝掛けの上に垂らした少女。

それが母の姿だ。

少女の様な外見で、浮き世離れした暮らしぶりとあどけない笑顔を見せる。

下手をすれば私と同い年ぐらいにも見えるかもしれない。

次の土地からは、姉妹なのだと詐称した方が良いだろう。

全然似てないけど。

「三者面談なんだって......来ないよね」

「初音に任せるわ」

母さんは私が渡したプリントを一文字だに読みもせずに、にこやかに微笑った。

私は少し苛立ったけど、いつもの事なので怒りはせずに

プリントを受け取りかえして鞄にしまった。

「じゃあ、病気っていうことにしとくから......多分担任が見舞いに来るけど」

「ええ」

「晩ご飯、サラダでいいよね。あと、鶏」

「ええ」

「じゃ......」

ご飯のしたく、してくるから。

それを省略して、私は居間を出た。

スーパーの袋を台所に置き、自室へ行って着替える。

今時あまりない古臭い紺のセーラー服を脱ぐと、しくり、と腹部が痛んだ。

まただ。

特別具合が悪い訳でもないのに、昨日から時々腹痛がする。

(あったかくしとこうか......)

母がああいう人だし、祖父の送金をあまり必要以上に使いたくはないので、

私の服は母さんが作ったものが多い。

何にも言わないと白ばっか使うので、特に白系のものが。

私は卯の花色の薄手のセーターを着た。

それから薄いグレーのスカート。

そして台所へ戻り、その上からエプロンをつける。

母さんはあまり家事をしない。

前の土地までは通いの家政婦さんを雇っていた。

でも彼女らにとって母は気持ちの悪い存在だろうから、

どのひとも勤めてもらうのはちょっと気の毒だった。

しくり、と腹痛がする。

母さんは何なのだろう、と時々思う。

本当は時々じゃなく、常にそう思っている。

常に気にし続けているのでその感覚がなくなるほど。

私は鶏肉の皮を剥ぎながら、またその事を思った。

母はまだ学校に通っているような年頃に私を産んだらしい。

らしい、というのも何だが、祖父が話してくれないから私はあまり詳しい事を知らないのだ。

母さんは微笑うばかりだし。

どうやらその頃数年行方不明になり、次に戻ってきた時には私を連れていたらしい。

私の父親が誰なのかもはっきりしない。

......私が本当に母さんの子なのかも、はっきりしていない。

私は、まな板の隅に溜めた取り除いた鶏の脂肪を生ゴミ用の小さなバケツに移した。

脂で汚れた指先がつや消しの光をぎらっと跳ね返す。

湯沸かしの湯で軽く流すと、弾いた水の珠のせいか反射は更にきつくなった。

祖父はそこそこの大きさの商事会社を経営していて、昔はそれなりにアクの強い人物だったらしい。

でも私が知っている姿は、疲れた、老境に差し掛かった『父親』だ。

私はそんな出自だから、祖父と私は何処かぎくしゃくしている。

まともに込み入った話が出来なくなった母さんの代わりに、電話で色々の話はするけれど。

祖父の気概を抜いてしまったのは私なのだろう。

一人娘が行方不明になり、その上誰のものともしれない子供を連れて帰ってきた時、

あのひとは擦り切れてしまったのだ。

祖父は諦めた様に私に優しい。

私が本当に母さんの子なのかどうか、検査の類をしないのは、祖父が嫌がったからだ。

私たちの意向で、離れて、なるべく接触を持たずに暮らしているから、きっと寂しいのだろう。

数年に一度顔をあわせる度に、変わらない母さんの姿を見て、

祖父はそのまま滅んでしまいそうな顔をする。

母さんはどうして年を取らないのだろう。

そんな奇病もあるとは聞く。

ならば、どうして母さんはそんな風に病んでしまったのだろう。

私は野菜を盛る手を止め、美味しそうな匂いと音を立てるフライパンのふたを開けた。

鶏は良い具合に焼けている。

母さんを食卓に呼ばなくちゃ。

しくりと腹部が痛んだ。

◇ ◇ ◇

夕食後、私は片道三十分かかるスーパーへ買い物に出た。

シャンプーを切らしていたのを忘れていたし、図書室から借りていた本を読み終えてしまったから。

うちには映るテレビが無いので、新聞と手持ちの本を読み終えてしまうとする事がなくなってしまう。

テレビやラジオはどうも好かない。騒々しすぎる。

もうシャッターが開く事のないタバコ屋を貼りつかせた古い民家の隣に、

目的のスーパーは、駐車場に向いた一面をこうこうと光らせて建っていた。

私は、ガタがきつつある自動ドアを通り抜けて中へ入った。

田舎スーパーだ。都会のコンビニを意識して十時まで店を開けてみても、

八時を過ぎれば店内は閑散としている。

第一、奥の壁面の六割方を、ろくに包まれてもいない野菜が

束で埋めている所からして差が大きすぎる。

雑然と棚に積まれた数々の商品は、商品というより物資といった風情で

良くも悪くもこの土地に相応しい。

私は、日中立ち読み客が乱したままの週刊誌の棚から、若い主婦向けの家政雑誌を取った。

かぎ針編みのサマーニットなんて記事が出ている。

また母さんが編みたがるだろうか。

でも煮物の特集は役に立ちそうだったので、私はそれを買う事にした。

あとはシャンプーか。

洗髪料の置かれた棚に向かおうと横を向くと、隣の棚、店の隅に配置された

卑猥な写真誌を手にした男がこちらを見ていたので厭な気持ちになった。

背を向け、遠回りになるけど入口側から通路を回る。

棚の角を曲がる時に目をやると、そいつはまだこちらを見ていた。

とても厭だ。

一体どういう了見で、田舎で、夜だからって、

スウェットの上下のままで買い物に出られるのだろう。

どう見ても寝巻じゃないか。

どういう了見で、嫌悪をあからさまにしている見知らぬ女に

ニヤニヤ笑いかける事ができるのだろう。

(気持ち悪......)

私は口中で呟いて、さっさと目的の棚に向かった。

男が見ていた左の半身に、ひどく粘つく穢れがついた様な気がして、とても厭だった。

しくり、しくりと、腹痛の間隔が短くなってきている。

◇ ◇ ◇

ナイロン袋をかさかさ言わせながら元来た道を帰る。

いい加減自転車でも買えばいいんだけど、と自分でも思うが、

やっぱり何となく自転車も性にあわないのだった。

私の様なちっぽけな娘は、自分の足で歩くしかないのだと。

何の意味も無いけれど、そう感じる。

自転車で景色を早送りする自分には違和感があった。

家には母さんだけがいる。

だから、そんなに早く帰ってどうするんだという気がするのかもしれない。

蛇行する道の先に今度は月が浮いていた。

まだ地平から遠いからひどく小さく見える。

その分輝きが凝縮された様な、冷たく、硬く光る月だった。

私は何となく、太陽より月が好きだ。

そうだな、月の色をしたカーディガンが欲しいな、とちょっと思った。

つやつや光るモヘアの糸を買ってきて、今度母さんに編んでもらおう。

背後から、シャーッと地を走る音が小さく聞こえてきた。

自転車だ。自転車がくる。

私は道の左端へ寄った。

しくしくと腹が痛む。

ふ、と、何の前触れもなく全身に寒気が走った。

......違う、それが前触れだ。

すぐ後ろでガチャンと激しく自転車の倒れる音がした。それから、男の荒い息遣い。

私は駆け出した。

走りながら振り向く、あの男だ。

「やっ......!」

手首が掴まれ、強く引かれた。

身動きがとれなくなった。

目の前に男の胸がある。気持ち悪い。

はあはあと生暖かい息がこめかみに吹きつけてくる。

腰が抱きすくめられ尻が撫で回されていた。

気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。

恐ろしく冷ややかな悪寒が触られる部分から這い上がってくる。

「はっ......あっ......!」

声は出なかった。

ただ震えた呼気が肺へ落ちてくる。

私は両手で男の胸を叩いた。

叩き、突っ張り、目茶苦茶に暴れる。

男はびくともしない。

「ちょっと......ちょっとだから......」

上擦った呟きが耳に触れた。

尻の手が尾てい骨まで寄ってきていた。

「ちょっと......ちょっと触るだけだから......」

怒りと嫌悪と恐怖に目の前が白くなり吐き気がして息が詰まる。心臓を吐きそうだ。

男は厭らしく骨に沿って指を伸ばした。

「......ッ......!」

高く、息を飲む音が私の喉で鳴った。

『ひっ』だなんて、そんな擬音じみた音を自分が出すことがあるなんて思わなかった。

男の指が私の股間に当たっている。

「い......やぁ......」

やっと微かに声が出た。それで私は自分の歯ががちがちとかみ合っていないことを知った。

男は更に手を下方へ降ろした。

スカートの裾より下に降りて、その中へ入ってくる気だ。

「嫌っ......嫌、いやああああっ!」

ざらざらした、ごつい、体温の高い男の指先が私の性器をかすめた。

男の指の感触との間には、ぬるついた粘液の膜がある。

それを感じた瞬間、私は弾かれた様に大声を上げられるようになっていた。

面食らった男は私にわずかに突き飛ばされた。

よろよろと道に出る。

二歩も踏み出さないうちにまた手が掴まれた。

「待てよ......待ってよ......触らせろよ......!」

そんな事を、男はまだ言っている。

私は何かを踏んでバランスを崩し、地べたに崩れ落ちた。ああさっき買ったシャンプーのボトルだ。

男のもう一方の手が左肩を掴んだ。

押し倒されかけて遠ざかる男の股間が不自然に尖っている。その意味がわかるまで一瞬かかった。

こんな風になるなんて知らなかった。

私は背をアスファルトに打ちつけた。

頭はガードレールもない道路の端を落ちて雑草のあぜ道へ。

「ぐっ......!」

男の片手が胸を押さえ、無茶な体重を掛けてのしかかってくる。

かぶりを振る視界に、真っ黒く陰に覆われ表情もわからない男の顔と、

横倒しに捨てられた自転車が映る。

車も人もまだ来ないのか。

男が首筋に唇を当てた。

ぬるく、臭く、この上なく気持ち悪い。

私は。

爪先に恐ろしい感触が伝わったけれど男の顔を深く引っ掻いた。

「ぎゃッ......!」

男が上体を跳ね上げた。

膝立ちになった股間に相変わらずあの膨らみがある。

私はそれを思いきり蹴った。

◇ ◇ ◇

吐瀉物が水道水との渦を巻いて白い陶器の上を流れてゆく。

私は真っ直ぐに風呂場へ駆け込み、脱衣所の洗面台で吐いた。

口をすすごうとして指先にこびりついた血を見て、もう一度。

駄目だ。

私はもう駄目だ、誰か助けて。

安全なはずの場所に帰ってまだ、私の全身はそう考えている。

とにかく熱い湯を浴びたかった。

私は壁にすがりつく様にして立ち上がり、肌を晒す不安をまとわりつかせながら服を脱いだ。

「......ッ......」

上下の歯が、一層がちがちと鳴り出した。

下着に血がついている。

いつ傷を負ったんだろう。かすめられただけなのに、一体どこに傷をつけられたんだろう。

それは、私はもうきれいな躰ではないのだという宣告の様だった。

洗わなきゃいけない。

表面だけでも。

躰を洗わなきゃいけない。

私は風呂場へ入り、熱いシャワーを頭から被った。

しばらくは何も考えられなかった。

やがて、石鹸を泡立てなくてはという事に思い至る。

私は浴槽の横に置かれた石鹸を取ろうとして、

そして、

その場にへたり込んだ。

太腿を。

血が伝っているのが見えた。

膝頭まで、途中で二筋に別れまた合流する血の筋が。

ずくん、ずくんと腹が痛む。

遥か上方から降り注ぐ湯の雨が、見る間に血流を洗い流した。

けれどそれは幻ではないのだ。

へたり込んだ脚の間から、薄赤い湯が排水溝へ流れてゆく。

胎が痛む。

「なんで......な......んでっ......!?」

ずくん、ずくんと。

何なのだろうこれは、何なのだろう。

私は持てるだけの知識の中から答を探してはまた捨てた。処女を無くした訳ではないのだ。

ああ。

そして思い出した。

これは『生理』だ。保健の授業で習った。

「ひ......あッ......!」

ずくん、と。

腕が痛んだ。

右手が破れそうに痛い。

「あ......あ......うあぁッ......!」

痛い。

私は左手で、痛む右手を握り締めた。

その、手が。

ぽこっと膨れあがった。

黒く、硬く。

節くれだって膨らんでゆく。

「ああ......あ......ああああああッ......!」

何故。

私の手が。

黒く、黄色く、斑の鉤爪と、白い房毛を備えて、

こんな、

これは、これじゃあまるで、

バケモノの手だ。

「な......にこれ......何これぇえッ......!!」

私は血の流れるタイルにその手を押しつけた。

鉤爪に触れてタイルが欠ける。痛くも何ともない。

握り締める動きは易々と床を掻き取った。

「......初音......?」

「......!」

脱衣所に母さんが入ってきた。

「初音......どうしたの?」

「何でもない......来ないで......来ないで!」

叫ぶ私の前で、銀色のノブが滑らかに回った。

「来ないでってばぁッ!!」

「だって......」

そこで、母さんの言葉は途切れた。

ああ、円錐に降り注ぐ湯の粒の向こうで、母さんが立ち尽くしている。

私は呻きも上げずに母さんを見上げていた。

前髪から引っ切り無しに雫が落ちる。

裸の両肩にはりついた長い髪が湯を含んで重い。

誰か......誰か助けて。

誰か。おかあさん。

「お母さん......」

私は湯気の中でかすれた声を出した。

「お母さん、なに......? これ......」

「......」

「ねえお母さん、これ何......? どうして私」

「......様」

「え?」

驚いた顔すらせずに立っていた母さんが、口を開いた。

「......姉様」

「えっ......」

母さんは。

服を着たまま、シャワーの下に飛び込んできた。

私を抱き締めに。

「姉様......姉様、姉様っ......!」

「や......やだ、いやっ......お母さん!? ねえ、お母さんッ......! おか――」

私の視線はそこで固定された。

目茶目茶にすがりついてきていた母さんが、私の両頬を押さえて私を真っ直ぐに見つめてきた。

私はすくんだ。

怖い。

歳を取らない娘が、目を見開いて私を見ている。

「姉......様......」

母さんは愛しげに私の唇を指でたどり、

そして、

唇を重ねてきた。

「ゃ......」

「姉様」

「いやぁッ......!」

私は母さんを押しのけて浴室を出た。

◇ ◇ ◇

ぼたぼたと、濡れたままの髪から水滴が落ちる。

背後の、叩きつける様に閉めた玄関の扉の内側に意識を向けながら、私は掴んできた服を着た。

濡れた躰に引っ掛かってとても着にくい。

それに......それに、変化した右手をどう扱えば良いのかわからない。

だけど私は急がなくてはならない。

扉の向こうに母さんが追ってくる物音はまだしないけれど、でも――

薄赤い水が濡れた脚を伝っていた。

手元には茶色く血を掃いた下着しか無いから、私は震えながらそれを履いた。

そして私は夜の中へ駆け出した。

アスファルトの感触はいけない。

ひとの通る所はいけない。

隠れるなら、森の中がいい。

私は右手をセーターの下に隠して、森のある方へと走った。

森。

鎮守の社が近い。

(でも......)

隠れてどうなるというんだろう。

わからないまま石段を昇りきり、私は神社にたどりついた。

真っ暗だった。

小さな丘と小山の中間ぐらいの土地に建つ神社。

社の前だけが少し開けていて、裏手には樹々が立ち並んでいる。

木肌の間の空間は、夜気と、先へ行くほど濃くなる闇が埋めていた。

「......」

私は息をひとつ吐いた。

地上を浸す夜の中で、私は頼りなく小さい。

ここにもやがて朝がくる。

日が昇った後、血を垂れ流す脚で、この手を抱えて、私は何処へゆけば良いのだろう。

「......ど......うして......?」

私は社の縁へ上がり、膝を抱えて顔を埋めた。

首から肩へ張りつく髪の毛が冷たい。

右手が重い。

この手は重く、硬すぎる。

しんしんと、葉擦れの音が私の上に降り積もった。

境内の横に立つ、注連縄を飾られた古木が梢を揺らしている。

周囲の若木がそれを追う。

さわさわ、さわさわと。

樹々が共鳴している。

「......」

私はそっと顔を上げた。

どうしてそんな事が私にわかるのだろう?

樹々が共鳴しているなんていう事が。

――............の......

――......の............

――............の......

「えっ......」

樹々が共鳴している。

古木が......風に乗せて何かを......感じた事を......空間に放っている。

――............の............

――......の............

――............の............

――............珍しい............

――......珍しい......の............

「......なに......? ......私......?」

私の問いは、呼気に乗って空間に溶けた。

樹々の落とす気配からはずっと低い場所に。

――珍しい............

――............珍しい............

――......珍しいの............

――............蜘蛛......

――蜘蛛の............

――............蜘蛛の仔が............

――珍しい......の............

古木の思う事は、若木の共鳴と合わさって四方八方から降ってくる。

私はゆっくりと立ち上がり、社の下を出て古木の前に立った。

「蜘蛛って......なに......?」

梢を見上げてそっと聞いてみる。

――......娘............

――............娘............

――......娘子............ぬし......ぁ......

――ぬしゃあ......蜘蛛だろう............

――............蜘蛛だろう............

「わかんないよ......蜘蛛ってなに......?」

聞きながら、私は心がぴりぴりと波立つのを感じていた。

きっとその先は聞いてはいけないのだ。

いけないのに、問いはもう発してしまった。

――............ぬしゃ......

古木が、若木が答える。

――......ぬしゃあ蜘蛛だろう............

――............ひとではなかろう......

――あやかしだろう............

「......っ......!」

ひとではない。

蜘蛛だろう。

あやかしだろう。

そういって樹々はさらさらと梢を揺らす。

「どうして......どうしてそんな事言うの......?」

手が疼く。

ずくずくと、もう痛まなくなった胎の代わりに、右手がずくずくと疼く。

――珍しい............

――............珍しいの......

――蜘蛛の仔が......まだ............

――............まだおるとはの............

「蜘蛛じゃないっ......!」

私の叫びは樹々の幹に当たって跳ね返り、宙に消えた。

韻、と、響きを残して。

「私はバケモノじゃない......どうしてそんな事言うの!?

ねぇ、どうして......なんでそんな事......! 手が......私の手がこんなだから......!?」

跳ね返り、跳ね返り。

私の声は幾重にも梢に当たって樹々を黙らせた。

そしてまた古木は意識を放つ。

――なんじゃ............

――............なんじゃ............

――......なんじゃ......知らぬのか娘子......

――ぬしゃあ蜘蛛だ......

「そんなこと聞いてない......!」

――......ひとではないよ............

――............ぬしゃああやかしだよ............

「そんな事......! そんな――」

「......あ」

「......!!」

突然、明確な声が耳を打った。

人間の男の喉から発せられた音声だ。

私は右手を背後へ隠し、石段の方を振り向いていた。

「......ああ......」

男は今度はそう言った。

喉奥で低く、さっきは息を飲む様なかすかに怯えた感じがあったのに、

今度は『納得がいった』という風に。

男は私が誰かわかったのだ。

私も男が誰かわかった。

薄汚いスウェットと逃げてきた様な風体、顔に残った引っ掻き傷。男は、さっきの......

「お前......さっきは......」

男の感情と声色が残忍な色を帯びる。

強い怒りと暗い歓びが、鳥居の下、神域の空気を侵している。

――......娘............

――............娘子............

――......娘子よ............

――娘子............

不穏な空気に樹々が騒いだ。

私の脚には冷えた血が伝っている。

「い......やぁッ......!」

捕まったら、今度こそ犯される。

私は踵を返して裏の森へ駆け込もうとし、乾いた土で足を滑らせた。

ついた右手が地面をえぐる。

立ち上がるすぐ後ろに男が迫ってきていた。

荒々しい息が聞こえる。

「やだッ......!」

走る肩が掴まれた。

男はまた乱暴に私を引き寄せ、振り向かせた。

背に腕がまわる。顔に乱れた息が掛かる。

さっきみたいに、抱きすくめていやらしい事をする気なんだ。

「やだっ......嫌ぁッ......!」

私は暴れた。

身をよじり、男を押しのけようと、手を――

「......えっ......」

「あっ......」

不意に、男が気の抜けた声を出した。

私の右手を見て。

私の膨れあがったバケモノの右手を見て。

「うわっ......な......!」

男は私を解放した。

私は右手を抱えて茫然と立ち尽くしていた。

娘子、娘子よと、古木が葉を鳴らしている。

「何だそれッ......!」

ずきん、と。

引きつった男の悲鳴は私の胸に突き刺さった。

こんなにも凶凶しい人間が、私を恐れ、忌んでいる。

「......私......」

私は、とても、辛くて。

泣きそうになりながら男に微笑いかけた。

「私は......なに......?」

「う......うぅっ......!」

男はくぐもった呻きを喉で鳴らして私に背を向けた。

石段へ向かって駆け出す。

「あっ......」

駄目だ。

あれを逃がしてはいけない。

あれを人間の世界に帰してはならない。

一瞬そう思ったまま、脚は動かせなかった。

私はただ、呼び止める形に右手をかざして男の背中を見ていた。

男が鳥居に近づく。

石段を降りきって、道路へ出て......男は誰かに話すだろうか。私のこの手を見た事を。

駄目だ。それは駄目だ。駄目......

「駄目えぇぇぇッ......!」

その瞬間、私は何かの力が右手へ集まり、溢れ出すのを感じた。

目の前が白く染まる。

闇と、絹のつやめいた光が交錯する。

ちからの奔流は長い形を成していた。

後から、後から、長く伸びて宙を走り、易々と――

易々と、男を縛り上げて地面に転がした。

「あ......ぁ」

「あああああっ......」

二人分の畏怖が、それぞれの口からこぼれて土に落ちる。

――............娘子......

――......娘子............

――............蜘蛛だ......

――蜘蛛だの......

樹々だけが当たり前の様にその光景を見ていた。

「あ......ひっ......ひぃっ......!」

男は見苦しくもがいている。

囁きが飛び交い降り積もる中、私はふらふらと男に近寄った。

二の腕から膝までが粘つく白いものに覆われていた。

白いものは所々で毛羽立ち、ほつれて、ゆらゆら揺れている。

――......蜘蛛だ......

――蜘蛛だの............

そうか。蜘蛛の糸なんだ。私が出した......

私は男の傍らにしゃがんだ。

「ああ......あ......あああっ......」

覗き込んだ割と不細工な顔は、更に醜く歪んで意味不明の喘ぎを上げている。

そうか。

私は思った。

この人はもう、帰せないね。

「ああああ......バケモノッ......!」

丁度、男が喉を反らして叫んだので、私は右手でその喉笛を押さえつけた。

ひゅっと、心地好い恐れの音がする。

「......助......け......」

男は潤んだ目で私を見上げている。

周囲が暗いから、表面に私の姿が映る事はなかった。

私はどんな顔をしているのだろうか。

多分無表情だ。

――娘子......

――......娘子よ............

――娘子よ............

殺すにはどうしたら良いのだろう。

首を締めれば良いのか、喉を潰せば良いのか、それとも切り裂けば良いのか――

――......娘子よ............

――............殺すのか......?

――ぬしゃあ殺すのか......?

古木が、そんな風にさわさわと揺れた。

「......だって」

この男を仕留めなければ、私は人の世に帰れない。

――止めはせぬ......

――......止めはせぬよ......

――わしゃあ止めはせぬよ............

「だって......!」

私は多分、顔を歪めた。

樹々は私を止めない。ひとの生き死になど樹には関係ないのだろう。

ならば私は?

「ねえ......」

私は房毛の生えた手首を左手で掴んだ。

そして虚空に問うた。

「ねえあやかしって何......!?

蜘蛛ってなんなのよ......バケモノって、なんなのよ......!」

しん、と、短いしじまが訪れる。

男はもう何も言わず、固唾を飲んでいるらしかった。

――........................

――......ぬしだ............

古木は言う。

――ぬしゃあ蜘蛛だ......

――......ぬしゃあ............

――............ぬしの躰は......

――......躰は......あやかしの作りをしておるよ......

「......」

私の躰は、あやかしの作りをしている。

私は男の喉から手を離した。

「殺......さない......」

声に出して呟いてみる。

私は右手を胸に抱いて、気がつくと涙を流していた。

「......殺さないよ......私は......殺さない......っ......」

ぱたり、と、涙が硬くなった皮膚を打つ。

ぱたりと、スカートの腿を叩いて生地に染み入る。

――............さよう......か......

古木の声が少し遠くなった。

――......さようか......娘子............

――さようか............

――............さようか............

やがて木々の気配は、単なる葉擦れの音に変わっていった。

「......っあ......あぁあっ......!」

うろたえた声に顔を上げると、いつの間にか自由になった男が逃げていくところだった。

私は止めなかった。

私の右手は、見慣れたひとの手の形に戻っていた。

◇ ◇ ◇

家に戻り......居間を覗くと、着替えた母さんが濡れた髪を拭いていた。

言葉を失っている私を見て、母さんは『お帰りなさい』と言った。

私はその懐かしさに倒れそうだったけれど、二つだけ質問をした。

『お母さん......私は何?』

母さんは『初音でしょう?』と答えた。

そしてもうひとつ。

『じゃあ、姉様って誰......?』

母さんは、

『あなたよ』と、艶やかに笑って言った。

翌日、私は祖父に電話をした。

引っ越したいと。

この土地を離れて、都会で暮らしたいと。

......それから、母さんを引き取って欲しいと。

人の多い土地へ移りたかった。

ひとりで、大勢の中に紛れたい。

祖父は詳しい事は問わないまま、私の希望を聞き入れてくれた。

私たちは一度、母の生家へ引っ越した。

母はそのまま祖父の元に残る。

私は来週、少し離れた街へ出る。

少女の様な母を残して――

「......初音」

「んっ......」

居間のソファに身を沈めてそんな事を考えていた私を、母が戸口から呼んだ。

嬉しそうに、私を手招きしている。

「なに......?」

「おいでおいで......いいものをあげる」

「何......また」

いつもの様に、何か編んだんでしょう。

少し面倒くさく思いながら戸口へ立った私に、母は予想通りのものを差し出した。

「はい。少し大きく作ったの」

予想通りの......つやつや光る、月の色をしたカーディガン。

あの日編んでもらおうと思ったもの。

「きっと似合うわ」

初音は白が似合うから。

子供の頃から何百回と聞いた台詞を聞いて、

私は貰ったばかりのカーディガンを抱き締めて泣いていた。

「どうしたの......?」

「......ありがとう......」

「どうしたの......服が濡れちゃうわ、初音......」

「ありがとう、ごめんねお母さんっ......」

右手と、胸が、しくりと痛んだ。

私たちは、しばらくそうして向かいあっていた。